|

|

|

|||

|

|||||

Pour télécharger la version pdf, cliquez ici

La lutte contre les inégalités : un choix politique

Par Josée Lamoureux, économiste à la CSN« Une société où l’économique domine le politique (…) est une société qui crée des inégalités insupportables ».Paul Ricoeur (1998)

Introduction

L’accroissement des inégalités sociales et économiques est certainement l’un des faits marquants des dernières décennies. Certes, le capitalisme et l’économie de marché sont indissociables des rapports sociaux inégaux. Comme le soulignait Keynes dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), « les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont, le premier, que le plein emploi n’y est pas assuré, le second, que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d’équité ». Cependant, le fossé entre les riches et les pauvres n’a pas toujours été aussi profond qu’aujourd’hui. La période de la fin de la Seconde guerre mondiale à la seconde moitié des années 1970 a été caractérisée par un recul des inégalités dans un grand nombre de pays (OCDE, 2008). Or, depuis les années 1980, plusieurs de ces sociétés sont touchées par une nouvelle poussée inégalitaire.

L’élargissement des écarts a été particulièrement spectaculaire aux États-Unis. En 1979, les personnes appartenant aux 1 % les plus riches captaient environ 7,5 % du revenu national. Cette part a grimpé à 16 % en 2006. Leur revenu moyen après impôt équivaut aujourd’hui à plus de 73 fois celui des 20 % les plus pauvres, alors que ce ratio était à 23 pour un à la fin des années 1970.

Le Canada présente une trajectoire similaire, si bien qu’au cours des dix dernières années il est devenu l’un des pays les plus inégalitaires de l’Organisation de coopération et de développement économique. Le Québec n’a évidemment pas été épargné. Sommes-nous condamnés à plus d’inégalités ? Est-ce le prix à payer pour plus de croissance ? Telles sont les interrogations qui motivent notre réflexion.

Après avoir exposé un état des lieux, cet article s’attachera à démontrer que le creusement des écarts n’a rien de naturel, ni d’inéluctable. Il découle pour une large part d’orientations politiques. Nous verrons aussi que d’autres choix sont possibles. Nous terminerons par une discussion sur les enjeux et options pour le Québec.

D’entrée de jeu, il faut souligner que les pages qui suivent aborderont essentiellement la question de la répartition des revenus. Il est clair qu’elles ne couvrent qu’une facette d’une problématique beaucoup plus complexe. Les inégalités sociales et économiques sont multidimensionnelles et ont un caractère cumulatif, voire systémique. Comme le rappellent Bihr et Pfefferkorn (2008), elles se déterminent, s’engendrent et s’aggravent réciproquement. Cependant, les différences de revenu sont un point de repère important pour comprendre les autres formes de disparités, dont celles liées à la santé, à l’éducation ou à l’influence politique. Leur analyse est donc indispensable.

Les inégalités de revenu au Québec : quoi de neuf ?

Une étude récente de Statistique Canada basée sur le dernier recensement indique que les gains médians [1] des travailleurs québécois à temps plein, ajustés à l’inflation, ont reculé de 5,5 % entre 1980 et 2005. Ce recul est d’autant plus surprenant qu’il s’est produit au cours d’une période d’essor économique jumelée à un relèvement des niveaux de scolarité et d’expérience de la main-d’œuvre. Cela dit, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Alors que les hauts salariés se sont enrichis, la majorité a vu son salaire réel stagner ou diminuer (Statistique Canada, 2008; Lemieux 2008).

Évidemment, les inégalités ont été influencées par ces variations contrastées. Un des indicateurs les plus utilisés pour évaluer les écarts de revenu est le coefficient de Gini. Il s’agit d’un coefficient se situant entre 0 et 1. Plus il s’approche de 0, plus les écarts sont faibles. Le graphique 1 présente la situation québécoise selon trois concepts de revenu : le revenu de marché (avant impôt et transferts), le revenu total (avant impôt et après transferts) et le revenu disponible (après impôt et transferts). Le revenu du marché est composé des salaires, des revenus de placement, des prestations de régimes privés de retraite (incluant les REER), ainsi que des pensions alimentaires et autres gains de source privée. Il est donc particulièrement sensible à la dynamique sur le marché du travail et sur les marchés financiers. Les revenus totaux et disponibles sont quant à eux liés à l’action gouvernementale puisqu’ils tiennent compte des impôts versés et des sommes reçues de programmes comme l’assurance-emploi ou les régimes publics de retraite.

Quel que soit le concept utilisé, le graphique 1 montre que les inégalités sont plus fortes aujourd’hui qu’au début des années 1970. Alors que les inégalités du revenu de marché progressent de façon constante, la trajectoire est différente lorsque l’action gouvernementale est prise en compte. Jusqu’au milieu des années 1990, les coefficients du revenu total et du revenu disponible diminuent, indiquant un recul des inégalités. Or, la tendance s’inverse de façon notable du milieu des années 1990 aux années 2000. À partir de ce moment, les inégalités semblent se stabiliser, mais à des niveaux supérieurs à ceux de la décennie antérieure. L’action combinée des transferts et de l’impôt ne fut donc pas suffisante pour contrer les hausses produites sur le marché du travail et par les marchés financiers (Crespo, 2007).

Une deuxième façon d’évaluer les inégalités est de diviser la population en tranche de revenu (quintile) et de mesurer la part revenant à chacune. De 1979 à 2006, la part du revenu de marché du quintile inférieur (les 20 % des moins riches) est restée relativement stable à 1 %. Celle des 20 % les plus riches a augmenté de 45,7 % à 52,1 % essentiellement au détriment des catégories intermédiaires (les 60 % du milieu) qui ont vu leur part décliner de 53,5 % à 46,9 %. La situation est sensiblement différente si l’on tient compte de la redistribution par l’impôt et les transferts. De façon générale, l’action gouvernementale remplit son rôle. Elle améliore la condition des quintiles inférieurs et réduit celle des quintiles supérieurs. Par contre, on remarque ici aussi un renversement de tendance. La part du quintile inférieur est passée de 5 % en 1979 à 6 % en 1989 pour redescendre à 5,4 % en 2006. La part du quintile supérieure a fluctué de 40 % en 1979 à 39,2 % 1989 pour atteindre 42,9 % en 2006.

En fait, au cours des années 1990 tous les quintiles ont vu leur part du revenu disponible diminuée à l’exception des 20 % les plus riches. La déformation de la répartition des revenus en faveur des plus fortunés est manifeste, comme l’illustre très bien le graphique suivant.

Sachant que le coefficient de Gini et la répartition par quintile sous-estiment les écarts aux extrémités de l’échelle de revenu, ce portrait demeure bien incomplet. Selon une étude de Saez et Veall (2005), la part de revenu avant impôt accaparée par les Canadiens composant les 1 % les plus fortunés a augmenté de 8 % à 12 % entre les années 1980 et 2000 [2]. Les deux économistes ne présentent pas de résultats pour chacune des provinces. Cependant, ils ont comparé la situation des Québécois francophones à celle des anglophones et constatent que la part des francophones s'accroît, mais plus faiblement. En vingt ans, les 1 % les plus riches ont accru leur part de revenu de 4,5 % à 6,5 %. C’est beaucoup moins que leurs vis-à-vis anglophones qui ont enregistré une hausse de 7 % à 14 % [3]. La polarisation des revenus serait donc moins prononcée au Québec, du moins chez les francophones. On aurait toutefois tort d’en minimiser l’impact. Une majoration de 2 points de pourcentage est significative considérant que les personnes qui composent le 20 % les plus pauvres se partagent à peine 1 % du revenu de marché.

Ce bref état des lieux démontre que l’inégalité de revenu de marché est en progression depuis près de trente ans au Québec. Toutefois, alors que la croissance des années 1980 a été caractérisée par un recul de l’inégalité de revenu disponible, la tendance s’est inversée dans les années 1990. La concentration de la richesse est aussi beaucoup plus accentuée au sommet de la distribution. Cette évolution distincte entre les deux périodes est le signe de changements structurels (Crespo, 2007, 2008). La situation du Québec n’est pas exceptionnelle. Une trajectoire similaire a été observée au Canada et dans plusieurs pays de l’OCDE (OCDE, 2008). Reste à comprendre ce qui s’est passé.

Plus d’inégalités, moins de redistribution?

Au cours des dernières années, les textes portant sur les inégalités de revenu se sont multipliés. Si le cas américain a particulièrement retenu l’attention, les recherches portant spécifiquement au Canada, et à plus forte raison au Québec, sont moins nombreuses. Néanmoins, les études basées sur des comparaisons internationales permettent de tirer des enseignements intéressants.

Un marché du travail qui génère plus d’inégalités

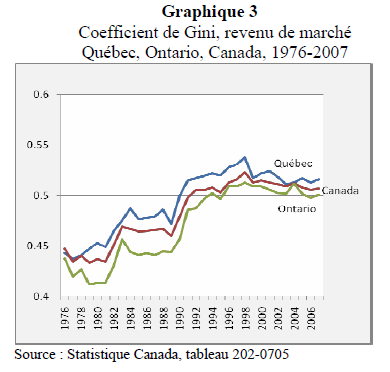

La vigueur du marché du travail influe sur les inégalités salariales et de revenu. Le graphique 3 montre que les inégalités de revenu de marché sont plus prononcées au Québec. Cependant, les différences se sont atténuées dans le temps, témoignant du rattrapage du Québec en matière d'emploi et de taux d’activité. Cela dit, malgré un léger recul dans les années 2000, les disparités de revenu demeurent plus importantes aujourd’hui que dans les années 1970 dans l’ensemble du Canada.

De la période de la fin de la Deuxième guerre à la fin des années 1970, la plupart des pays industrialisés, y compris le Canada, ont connu une relative stabilité des inégalités de revenu. Ce portrait s’est modifié au début des années 1980 alors que les inégalités se sont mises à se creuser. Pour expliquer cette progression, les économistes orthodoxes invoquent généralement des changements à la demande de travail. Ceux-ci proviendraient de deux sources : le progrès technologique et la mondialisation. La réorganisation des activités productives, impulsée par les technologies de l’information et la concurrence des pays émergents, favoriserait les travailleurs spécialisés au détriment des travailleurs peu qualifiés. Moins demandés, ces derniers subiraient une baisse de leur rémunération relativement aux travailleurs qualifiés, plus recherchés. Le fossé entre les deux groupes sera d’autant plus grand que l’offre de travailleurs qualifiés sera insuffisante pour combler les besoins des entreprises, faisant gonfler leur rémunération.

Dans le débat public, ce point de vue a beaucoup d’attraits. Il a d’ailleurs été défendu par l’économiste Marcel Boyer, associé à l’Institut économique de Montréal, dans un texte d’opinion paru en 2008 dans le journal La Presse. Soulignant que les périodes de forte création de richesse sont favorables aux « ressources humaines de formation et de compétence supérieures », il affirme que les écarts de revenu sont nécessaires pour récompenser les créateurs de richesse. Il ne faudrait pas s’en alarmer, ajoute-t-il, car cette distribution inégalitaire de la richesse n’est que temporaire. Elle incitera les personnes moins qualifiées à investir dans leurs compétences.

Pour ceux qui se méfient de l’État, l’intérêt politique d’un tel argument est clair. En attribuant la montée des inégalités à des causes externes, il devient pratiquement inutile d’intervenir. Dans le pire scénario, on imputera aux travailleurs non qualifiés la responsabilité de leur sort en raison d’un mauvais choix de carrière. Dans le meilleur, on y verra le signe qu’il faut encourager l’investissement dans l’éducation et la formation professionnelle.

Or, il est maintenant largement admis que la thèse du changement technologique biaisé en faveur des salariés qualifiés (skill-biaised technological change) ne fournit qu’une des pièces d’un puzzle beaucoup plus complexe (Lemieux, 2008). D’abord, elle cadre mal avec le décollage des inégalités du début des années 1980, alors que l’informatisation massive est survenue plus tard (Galbraith, 2009). Ensuite, elle ne permet pas de comprendre l’explosion des rémunérations au sommet de l’échelle salariale. Enfin, elle n’explique pas les différences entre des pays qui sont pourtant soumis aux mêmes dynamiques. Est-ce que cela veut dire que l’éducation et le niveau des compétences ne sont pas des déterminants importants des disparités de revenu sur le marché du travail ? Certainement pas. Mais cet argument est loin d’être suffisant.

De plus en plus de chercheurs se penchent sur le rôle des institutions du marché du travail, tout particulièrement sur la syndicalisation, le régime de négociation (centralisé ou décentralisé) et le salaire minimum. Leurs conclusions sont claires. Les pays à fort taux de syndicalisation sont plus égalitaires. Le niveau du salaire minimum et l’encadrement légal du travail sont aussi des facteurs déterminants.

Ces éléments sont toutefois d’une utilité plus limitée pour comprendre la concentration de la richesse dans les mains d’une infime partie de la population. Les gains et bonis exorbitants de certains grands dirigeants d’entreprises sont certainement devenus le symbole d’inégalités injustifiables, voire immorales. Le centre canadien de politique alternative publie régulièrement des données sur les P-DG canadiens. Dans sa dernière étude (2010), il soulignait que les 100 dirigeants les mieux payés s’en tiraient plutôt bien, malgré la crise enclenchée à la fin de 2007. En 2008, leur rémunération totale équivalait à 174 fois celle du salarié canadien moyen.

La détermination des salaires des hauts dirigeants et autres professionnels est l’objet de nombreuses hypothèses. Parmi celles-ci, signalons : les modes de rémunération liés à la performance (bonis et options d’achat d’actions) et la diffusion d’un mode de gouvernance axée sur la création de valeur pour les actionnaires. Dans un monde où, pour faire plaisir aux actionnaires, la flexibilité tous azimuts et la réduction des coûts de production, principalement salariaux, sont prioritaires, le partage équitable des gains de productivité est de plus en plus incertain. Cette stratégie fait évidemment des gagnants, notamment les hauts dirigeants dont la rétribution est largement dépendante des rendements financiers. Mais, elle pèse sur l’ensemble des salariés qui peinent à améliorer leur rémunération et leur pouvoir d’achat (Reich, 2008). La capacité syndicale à assurer leur fonction de redistribution de la richesse dans l’entreprise est aussi mise à l’épreuve (Baccaro, 2008).

On le voit, la question de la détermination des revenus et du partage de la richesse est complexe. Si les controverses restent nombreuses, il est clair que l’approfondissement des écarts n’a rien d’un phénomène qui se réduit à des différences de productivité liées à des caractéristiques personnelles. Les inégalités sur le marché du travail dépendent tout autant, sinon plus, des politiques économiques et des institutions que d’éléments plus externes comme le progrès technologique ou la mondialisation.

À partir des années 1980, les appels à une plus grande flexibilité du marché du travail en réponse au chômage élevé, relayés par des organismes internationaux comme l’OCDE, ont influencé la trajectoire de plusieurs pays. Au Québec, cela s’est traduit par des atteintes au droit du travail et à la syndicalisation. Cette stratégie est associée à des périodes de gel ou d’indexation partielle du salaire minimum. Elle coïncide aussi avec la multiplication des emplois atypiques souvent précaires et sous-rémunérés, dans les secteurs public et privé. Ces changements ont contribué au creusement des inégalités. Or, ils n’étaient pas inévitables. Les analyses comparatives montrent que les institutions encadrant le marché du travail et les choix politiques par rapport au chômage sont variés. Des stratégies différentes peuvent conduire à des performances similaires en matière de croissance économique sans sacrifier la lutte aux inégalités. Ce constat ressort avec encore plus d’évidences lorsqu’on analyse l’action gouvernementale de redistribution.

Une redistribution des revenus moins efficace

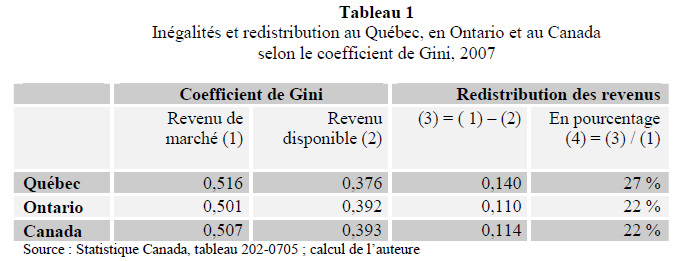

Les Québécois se félicitent, avec raison, d’être à l’avant-garde de la lutte contre la pauvreté et les inégalités au Canada, notamment depuis l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La performance du Québec est d’autant plus singulière que les inégalités de marché y sont plus fortes. L’effet de redistribution de l’action gouvernementale est donc plus prononcé. L’existence de programmes et services sociaux uniques (l’assurance-médicaments, les garderies à 7 $, l’assurance-parentale et les aides à la famille, etc.) y est assurément pour quelque chose. Le tableau 2 montre qu’après la prise en compte des transferts et de l’impôt, le coefficient de Gini est réduit de 27 % au Québec, contre 22 % en Ontario et au Canada.

L’essentiel de la redistribution s’opère par le biais des programmes de transferts (±70 %). Le reste repose sur la politique fiscale (± 30 %). Les principales composantes des transferts sont les prestations de la Régie des rentes du Québec (Régime de pension du Canada), de la Sécurité de vieillesse, du Supplément de revenu garanti, de l’assistance sociale, de l’assurance-emploi et de tous les autres transferts gouvernementaux, dont ceux liés au soutien à la famille. Ces programmes étant de responsabilité fédérale et provinciale, il est clair que les deux paliers de gouvernement ont un rôle essentiel à jouer dans les niveaux et l’évolution de la redistribution au Québec.

Nous avons souligné précédemment que, dans les années 1980, l’action redistributive avait plus que compensé l’approfondissement des inégalités de revenu de marché, avec pour résultat une réduction des inégalités de revenu disponible. Autrement dit, à cette époque, même si les marchés du travail et financier généraient plus d’inégalités, les gouvernements les aplanissaient en modifiant la politique fiscale et en bonifiant la protection sociale. Depuis le milieu des années 1990, la situation a changé.

Comme plusieurs pays, le Canada et le Québec se sont engagés, dans les années 1990, dans une révision en profondeur du système de protection sociale. Cet exercice avait un double objectif. D’une part, il s’inscrivait dans un processus d’assainissement des finances publiques afin d’éliminer les déficits et de réduire la dette. D’autre part, il s’agissait d’accroître l’efficacité de l’action publique face à un niveau élevé de chômage. Inspirées des approches misant sur l’activation, les réformes visent une plus grande participation au marché du travail par l’ajout d’incitatifs et par des coupes à la « générosité » des prestations.

C’est probablement la refonte du programme d’assurance-chômage en 1996, devenu assurance-emploi, qui symbolise le mieux l’esprit des changements. Sous prétexte de réduire la dépendance et de favoriser un retour rapide en emploi, les règles d’admissibilité ont été resserrées et le niveau des prestations abaissé. Par contre, les cotisations sont restées pratiquement inchangées. Résultat : le gouvernement fédéral a dégagé d’importants surplus qu’il a détournés au profit de la lutte au déficit. Les salariés, quant à eux, se sont retrouvés avec une protection en cas de chômage totalement inadaptée, avec un taux de couverture qui est passé de 80 % au début des années 1990 à moins de 50 % aujourd’hui.

Au même moment, le Québec, qui luttait lui aussi contre les déficits, révisait certains de ces programmes. L’aide aux sans-emplois a fait l’objet d’une attention particulière, notamment celle adressée aux personnes jugées aptes au travail. Inspiré par la même philosophie, le montant des prestations a été revu et assorti de conditions alors que les règles d’admissibilité ont été resserrées (Dufour et al., 2003).

L’opération fut certainement un succès du point de vue de la lutte au déficit, tant au niveau fédéral que provincial. De 1992 à 2001, la part des dépenses de sécurité du revenu dans le PIB canadien (assurance-emploi, aide sociale, régimes universels de retraite, crédit d’impôt et crédit pour enfants) est passée de 14,3% à 11,0%. Selon un document du Ministère des Finances du Canada, cette diminution est attribuable pour les deux tiers à des réductions au niveau fédéral, le reste provient des provinces (Kennedy et al., 2003).

Par contre, elle a eu des conséquences notables sur la redistribution des revenus. Au cours de la même période, les montants de transferts pour la sécurité du revenu ont fortement diminué. Une étude récente de Habibov et Fan (2008) a estimé l’impact de ces modifications sur les inégalités. Les résultats empiriques suggèrent que les effets sur la redistribution ont été importants. Les programmes dont la capacité de redistribution a le plus décliné sont, sans surprise, le programme d’assurance-emploi suivi du programme de sécurité de vieillesse et des programmes provinciaux de sécurité sociale.

Des modifications au régime fiscal se sont ajoutées à ces transformations de la protection sociale. Les diminutions d’impôts accordées depuis la fin des années 1990, alors que les gouvernements sortaient à peine de leurs difficultés budgétaires, ont davantage profité aux plus hauts salariés. De plus, le recours croissant à des prélèvements plus régressifs, comme les taxes à la consommation et autres tarifs, a affecté plus lourdement les individus et les familles à faible revenu, mais aussi la classe moyenne [4].

Il faut souligner que l’action gouvernementale de redistribution de la richesse ne se limite pas aux transferts et impôts. Bien que son impact soit plus difficilement mesurable, l’accès à des services publics comme la santé, l’éducation, les services de garde à l’enfance et le logement social a des incidences sur la réduction des inégalités. On se souviendra que ces services ont été particulièrement malmenés avec la poursuite du déficit zéro sous le gouvernement de Lucien Bouchard suite au Sommet de l’économie et l’emploi de 1996 [5].

Par ailleurs, une étude récente de Gooswaard et Caminada (2010) a établi que le mode de financement de la protection sociale et des services publics a aussi des conséquences. Les pays qui font une plus large place au financement privé ont de moins bons résultats en matière de redistribution. Autrement dit, le dosage public/privé n’est pas anodin. Or, le Canada est l’un des pays où le financement privé a le plus augmenté entre 1985 et 2005.

En somme, la lutte au déficit enclenchée par les gouvernements fédéral et du Québec au milieu des années 90 s’est traduite, entre autres, par des réductions appréciables dans les programmes de transferts et les services publics. Ces compressions ont à leur tour réduit la capacité de redistribution de l’État et favorisé la progression des écarts de revenu disponible. L’effet égalisateur de l’action gouvernementale semble s’être stabilisé depuis le début des années 2000. Il demeure toutefois insuffisant pour réduire le fossé qui ne cesse de s’élargir entre les riches et les pauvres, ainsi que pour contrecarrer la déformation du partage de la richesse en faveur des plus fortunés.

Enjeux et options

L’austérité budgétaire qui a fait suite à la crise des années 1990 a eu des impacts majeurs sur l’évolution des inégalités. Les choix qui seront posés dans les prochains mois et années en auront certainement autant. Le Québec est à nouveau plongé dans un débat sur les finances publiques, alors que la crise financière et économique a rompu l’équilibre budgétaire déjà fragilisé par une série de réduction de l’impôt sur le revenu. Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement de Jean Charest venait de déposer son budget 2010-2011. Avec raison, celui-ci a été largement décrié. Plusieurs des décisions prises ou annoncées vont augmenter les inégalités. C’est le cas de la contribution santé qui s’applique à tous, sauf aux plus démunis. C’est aussi le cas de l’utilisation accrue de taxes et tarifs régressifs ainsi que du recours au principe de l’utilisateur-payeur. Ces mesures vont toucher grandement les familles à faible et moyen revenu tout en accentuant la déformation du partage de la richesse au profit des plus nantis.

Certes, le gouvernement a affiché une volonté de soutenir les plus vulnérables. Mais, les moyens utilisés (crédit de solidarité) demeurent trop faibles pour lutter efficacement contre la pauvreté.

La décision de réduire significativement la progression des dépenses de programmes aura aussi des incidences. L’accès aux services publics va se dégrader et le financement privé augmenter. Encore une fois, ce sont les familles à faible et moyen revenu qui vont écoper.

À la vue de ces choix politiques, la recherche de l’équité semble être devenue un objectif bien secondaire par rapport à l’efficacité et l’équilibre budgétaire. Comme si l’équité et la justice étaient devenues de bonnes intentions que l’on n’avait plus les moyens de s’offrir!

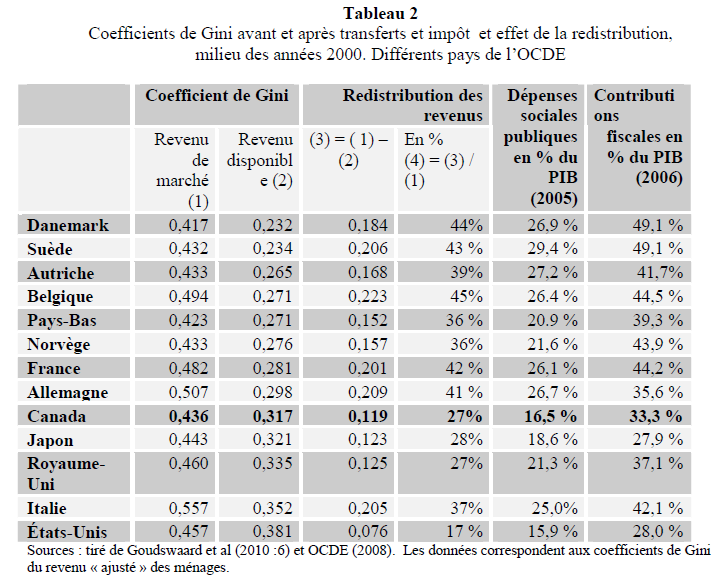

Pourtant, d’autres options sont possibles. Les facteurs à l’origine des inégalités sur le marché du travail touchent avec plus ou moins d’intensité l’ensemble des pays occidentaux. Si les trois quarts des pays membres de l’OCDE ont vu s’élargir les écarts entre les riches et les pauvres du milieu des années 1980 au milieu des années 2000, les niveaux d’inégalités de revenu disponible affichent toujours d’importants contrastes (OCDE, 2008). La différence entre les États-Unis, très inégalitaires, et le Danemark, championne de l’égalité, est particulièrement éloquente (tableau 2). Aux États-Unis, le coefficient de Gini recule de 17 % après redistribution, alors qu’au Danemark il diminue de 44 %. Ce recul est d’autant plus significatif que les inégalités de revenu de marché y sont moins prononcées et qu’il ne s’est pas fait au prix de performances économiques médiocres. Au contraire, ce pays, et d’autres comme la Suède ou Pays-Bas, continuent de faire la preuve que l’égalité peut se conjuguer à l’efficacité.

La performance plutôt mitigée du Canada n’est guère surprenante. La redistribution est plus forte qu’aux États-Unis, mais bien en deçà de l’ensemble des pays européens. Même l’OCDE a rabroué le Canada pour ses piètres résultats depuis le milieu des années 1990. L’Organisme note que les dépenses destinées aux chômeurs et aux familles sont parmi les plus faibles des pays membres. Il souligne aussi que l’effet redistributif des transferts a décliné et que les réductions d’impôts accordées ont davantage profité aux plus riches.

Dans une série de travaux portant sur les pays de l’OCDE, il est établi clairement que l’évolution des disparités du revenu est davantage influencée par l’action gouvernementale de redistribution que par la dynamique sur le marché du travail. En d’autres termes, les gouvernements peuvent toujours lutter efficacement contre les inégalités. Les mécanismes de redistribution que sont la politique fiscale progressive, les programmes de transferts et les services publics financés de façon solidaire et collective demeurent de puissants leviers pour réduire les inégalités (tableau 2). Évidemment, ils impliquent des contributions fiscales élevées.

En matière d’inégalités de revenu disponible, le Québec s’est démarqué pendant des années des provinces canadiennes voisines. Il peut certainement continuer à le faire sans mettre en péril la croissance et la création d’emplois. C’est une question de volonté politique. L’exemple de plusieurs pays européens devrait nous inspirer. Mais, encore faut-il que la trajectoire engagée depuis quelques années et accentuée dans le dernier budget soit modifiée.

En guise de conclusion…

En 2008, l’OCDE a publié une étude sur les inégalités et la croissance qui a ébranlé des croyances pourtant bien établies chez bon nombre d’économistes : la croissance est une condition nécessaire, mais non suffisante à la réduction de la pauvreté et à la lutte aux inégalités.

Les inégalités d’aujourd’hui sont le résultat d’actions et de décisions du passé. Les politiques publiques changent rapidement, cependant les répercussions économiques et sociales prennent souvent un certain temps à se manifester. La crise actuelle a révélé qu’une croissance inégalitaire était insoutenable, notamment lorsqu’elle repose, comme ce fut le cas aux États-Unis, sur des ménages qui faute d’augmentation salariale se tournent vers l’endettement pour financer leur consommation.

Les économistes débattent depuis longtemps des liens entre l’équité et l’efficacité économique. Or, ces questions ne peuvent se limiter à un débat « d’experts ». Elles nous concernent tous. L’égalité est une valeur fondamentale des sociétés démocratiques. Par le fait même, la question de la répartition des revenus et de la richesse devient un enjeu central pour tous ceux et celles qui ont à cœur la justice sociale. Ne serait-ce qu’en ce sens, elle mérite une place beaucoup plus grande dans le débat public et, surtout, elle ne saurait être laissée aux seuls économistes.

Bibliographie

Baccaro, L. (2008): Labour, globalization and inequality: Are trade unions still redistributive?, document de discussion no 192 (Institut international d’etudes sociales, Geneve).

Bibi, S., et Duclos, J.Y. (2009), « L’effet des taxes et des transferts sur la pauvreté au Québec et au Canada », Cahier de recherche/Working Paper 09-24, Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi, août.

Bihr, A., et Pfefferkorn, R. (2008), Le système des inégalités, Paris, La Découverte, coll. Repères.

Boyer, M. (2008), “Des inégalités temporaires”, La Presse, p. A-15, 7 janvier.

Crespo, S. (2008), Annuaire de statistiques sur l’inégalité de revenu et le faible revenu. Éditions 2008, Institut de la statistique du Québec, décembre.

Crespo, S. (2007), L’inégalité de revenu au Québec, 1979-2004. Les contributions de composantes de revenu selon le cycle économique, Institut de la statistique du Québec, septembre.

Dufour, P., Boismenu, G. et Noël, A. (2003), L’aide au conditionnel. La contrepartie dans les mesures envers les personnes sans emploi en Europe et en Amérique du Nord, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.

Fortin, P. (2010), «Quebec is fairer: there is less poverty and less inequality in Quebec» Inroads : A Journal of Opinion, 26.

Galbraith, J.K. (2009), L’État prédateur. Comment la droite a renoncé au marché libre et pourquoi la gauche devrait en faire autant, Paris, Seuil.

Goudswaard, K. & Caminada, K. (2010), «L’effet redistributeur des programmes sociaux publics et privés : une analyse empirique basée sur plusieurs pays », Revue internationale de sécurité sociale, vol 63, no 1.

Heisz, A. (2007), Inégalité et redistribution du revenu au Canada : 1976 à 2004, Ottawa, Statistique Canada, Direction des études analytiques : document de recherche no 298, 11F0019MIF.

Joanis, M. et L. Godbout (2009), Le Québec économique 2009, PUL.

Kennedy, S. & Gonzalez, S. (2003), “Government Spending in Canada and the United States”, Working Paper 2003-05, Ottawa, Department of Finance

Lemieux, T. (2008), « L’évolution des inégalités dans les pays industrialisés », L’Actualité économique, vol. 84, no 3.

Mackenzie, H. (2010), « A Soft Landing. Recession and Canada’s 100 highest Paid CEOs”, Canadian Centre For Policy Alternatives, January.

Mackenzie, H. (2007), “The Great CEP Pay Race: Over Before it Begins”, Canadian Centre For Policy Alternatives, decembre.

Morissette, R. et Zhang X. (2006), « Inégalité de la richesse : second regard », Ottawa, Statistique Canada, L’emploi et le revenu en perspective, décembre.

Murphy, B., Roberts, P. et Wolfson, M. (2007), Profil des Canadiens à revenu élevé, 1982 à 2004, Ottawa, Statistique Canada, Série de document de recherche – Revenu, no 006.

OCDE (2008), Croissance et inégalités : Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE, Paris, octobre.

Reich, R. (2008), Supercapitalisme. Le choc entre le système économique émergent et la démocratie, Paris, éd. Vuibert.

Saez, E. et M. R. Veall (2005), “The Evolution of High Incomes in

North America: Lessons from Canadian Evidence”, American Economic Review, pp.

831-849.

Statistique Canada (2008), Gains et revenus des Canadiens durant le dernier quart de siècle, Recensement de 2006, no 97-563-X au catalogue, Ottawa, mai.

_________________________________________

[1] Le gain médian est le point qui partage la population en deux : la moitié dispose de gains inférieurs au gain médian et l’autre des gains supérieurs à celui-ci.

[2] Les auteurs s’appuient sur des données basées sur la fiscalité des particuliers. Le revenu est défini par les auteurs comme le revenu brut excluant les gains en capital et avant l’impôt sur le revenu.

[3] Sael et Veall font l’hypothèse que les francophones sont moins mobiles. Cette hypothèse mériterait certainement d’être appuyée par plus de recherches d’autant plus que la distinction entre les francophones et les anglophones est basée sur la langue dans laquelle les formulaires de déclaration de revenus ont été remplis. Il est fort possible que certains salariés québécois francophones soumettent des déclarations en anglais.

[4] Il faut dire que la mesure du revenu disponible ne tient pas compte des taxes à la consommation et des tarifs. Les crédits d’impôt pour les taxes à la consommation (TPS et TVQ) sont intégrés dans le calcul des transferts mais pas dans le calcul de la charge fiscale des particuliers.

[5] Il faut ajouter que le gouvernement fédéral, recherchant lui aussi l’équilibre budgétaire a modifié et coupé ses transferts aux provinces.

|

La lutte à la pauvreté et aux inégalités

mai 2010

Pour le dossier du quatrième numéro de la Revue vie économique, nous avons choisi d'aborder le thème de la lutte à la pauvreté et aux inégalités. Dans le contexte actuel d'après-crise, ce thème risque de devenir un enjeu majeur.

|

- Introduction

- Approche territoriale intégrée versus lutte à la pauvreté ?

- Politique intégrée de lutte à la pauvreté au Canada

- Insertion et maintien en emploi, un terrain propice aux inégalités

- Indicateurs et dispositif de connaissance du développement des communautés : éléments de synthèse

- Vers un Québec sans pauvreté: avec quels instruments?

- Parole d´excluEs, une approche innovante en matière de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté

- L'économie sociale: une réponse aux malaises d'une localité rurale fragile

- La lutte contre la pauvreté et l'exclusion et l'économie sociale: conditions gagnantes des initiatives locales

- La lutte contre les inégalités : un choix politique

- Ruth Rose, économiste au féminin

- Mouvement coopératif et mondialisation